Seouls Bürgermeister: „Für uns ist der Kalte Krieg nicht vorbei“

aus der Standard:

INTERVIEW MANUEL ESCHER 1. April 2017, Park Won-soon bezeichnet die Proteste gegen Südkoreas Präsidentin als „Bürgerrevolution, die des Friedensnobelpreises würdig wäre“ Seouls Bürgermeister Park Won-soon gilt als Kritiker der abgesetzten Präsidentin Park Geun-hye. Weil die Kundgebungen friedlich blieben, ist er stolz auf die Menschen, die für ihre Absetzung demonstrierten. Nun gelte es, Vertrauen in das politische System zurückzugewinnen.

STANDARD: In Seoul haben in den vergangenen Monaten riesige Proteste für die Absetzung der Präsidentin Park Geun-hye stattgefunden. Auch Sie haben zu ihrem Rücktritt aufgerufen. Wie war es für Sie, diese Rolle von jener als Bürgermeister zu trennen?

Park: In der Demokratie geht es darum, dass die Menschen Herrschaft über die Nation haben. Dass sie das Recht haben, ihren Willen auszudrücken, dass es Versammlungs- und Demonstrationsrecht gibt. Ich bin nicht glücklich darüber, dass es eine Absetzung geben musste. Aber ich wusste, dass wir den Demonstranten Sicherheit garantieren müssen. In Seoul hatten wir bis zu 1,6 Millionen Demonstranten. Es war unsere Verantwortung, ihnen Notwendiges zur Verfügung zu stellen. Sicherzustellen, dass Toiletten vorhanden waren, dass der öffentliche Verkehr funktionierte. Insgesamt waren es 20 Großdemonstrationen. Und ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir nicht eine einzige gewalttätige Auseinandersetzung vor der Absetzung hatten. Es war eine Bürgerrevolution, die des Friedensnobelpreises würdig wäre.

STANDARD: In einigen Wochen wird es nun Wahlen geben. Doch viele bleiben vom System desillusioniert. Wie kann das Vertrauen wiederhergestellt werden?

Park: In diesem ganzen Prozess wollten viele der Demonstranten eine neue Demokratie schaffen, die täglich in ihrem eigenen Leben spürbar wird. Sie hoffen auch auf mehr Wachstum, von dem sie etwas haben. Beides sollte die nächste Regierung akzeptieren.

STANDARD: Sie sind für die Security Days der OSZE in Wien. Was ist für Sie als Bürgermeister die größte Sicherheitsherausforderung?

Park: In Europa ist Migration gerade ein großes Thema. Derzeit gibt es zwar Probleme, aber in einem weiteren Sinne hat Europa eine Geschichte des friedvollen Zusammenlebens. In Korea gibt es damit weniger Erfahrung. Aber wir haben jetzt 400.000 Ausländer in Seoul. Ihre Zahl steigt. Viele Gastarbeiter haben koreanische Frauen geheiratet. Für mich ist in diesem Sinne die soziale Einigkeit eine große Herausforderung. Neben der Bedrohung durch Nordkorea.

STANDARD: Seoul und Wien waren vor 30 Jahren in ähnlichen Situationen. Der eiserne Vorhang war 30 Kilometer von Wien entfernt. Was sind ihre Gefühle, wenn Sie die Stadt nun besuchen?

Park: Das hat auch für uns Signifikanz. Seoul ist nur 40 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt. Für uns ist der Kalte Krieg nicht vorbei. Es bleibt die Möglichkeit einer Krise, und umso mehr haben wir Durst nach Frieden. Daher müssen wir mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten, um die Gefahr diplomatisch zu verringern. Und wir müssen Nordkorea überzeugen, die Türe für die internationale Gemeinschaft zu öffnen.

STANDARD: Es scheint, als wäre es einfacher, Verbindungen zwischen Städten aufzubauen als zwischen Ländern. Wie erklären Sie sich das?

Park: Das ist eine Beobachtung, die ich teile. Die Kooperation zwischen Staaten ist sehr offiziell, sie bildet Richtlinien. Aber der Austausch zwischen Regionen oder Städten füllt sie mit Leben, er ist praktischer.

STANDARD: Es gibt etwas Austausch zwischen Wien und Seoul, aber er ist beschränkt. Was ist Ihr Blick auf das Verhältnis?

Park: Jedes Jahr fahren rund 300.000 Koreaner nach Österreich, die Zahl steigt stetig. Und es gibt viele Studenten. Wenn sie nach Hause fahren, spielen sie eine wichtige Rolle beim künftigen Austausch. Allerdings hatten Wien und Seoul bisher keine signifikante Zusammenarbeit. Ich habe auf meiner Reise mit Bürgermeister Michael Häupl gesprochen. Wien ist eine Stadt der Kunst, es gibt viele Kulturgüter, es kann also Austausch in diesem Bereich geben. Und dann sind es in Wien die internationalen Organisationen. Da kann Seoul von Wien lernen. Was die Nutzung der Technologie betrifft, versuchen wir Vorreiter zu sein, etwa bei Big Data. Da haben wir unser Wissen auch schon vielen Städten zur Verfügung gestellt.

STANDARD: In vielen Teilen der Welt sehen die Menschen ihre nationalen Regierungen sehr kritisch. Bürgermeister haben es oft leichter, obwohl eine Stadt wie Seoul mehr Einwohner hat als ein Land wie Österreich. Worin sehen Sie den Grund für diese Ungleichheit?

Park: Das ist tatsächlich ein Phänomen. Viele Leute sind verärgert oder gar verzweifelt, wenn sie an die Regierung oder Politik im Allgemeinen denken. Lokale Regierungen sind näher an den Menschen und können leichter auf Feedback reagieren. Das ist sicher ein Ansatzpunkt.

STANDARD: Sie haben selbst mit dem Gedanken gespielt, bei der Präsidentenwahl anzutreten. Wie sehen Sie Ihre Rolle in den kommenden Wochen und danach?

Park: Ich habe eine Weile überlegt und mich schließlich dagegen entschieden. Ich habe als Bürgermeister viel Verantwortung. Ich werde aber darauf drängen, dass die kommende Regierung echte Demokratie herstellt, auch die tägliche Demokratie für die Menschen.

(Manuel Escher, 31.3.2017) foto: ap photo/francois mori Park Won-soon (61) ist Bürgermeister von Seoul. Währen der Diktatur Park Chung-hees war er als Menschenrechtsaktivist kurz in Haft, später gründete er Organisationen zur Bürgerbeteiligung. Seine Bürgermeister-Kandidatur als Unabhängiger wurde von der oppositionellen Demokratischen Partei unterstützt, der er später beitrat. Für die Security Days der OSZE war er in Wien. – derstandard.at/2000055176537/Seouls-Buergermeister-Fuer-uns-ist-der-Kalte-Krieg-nicht-vorbei

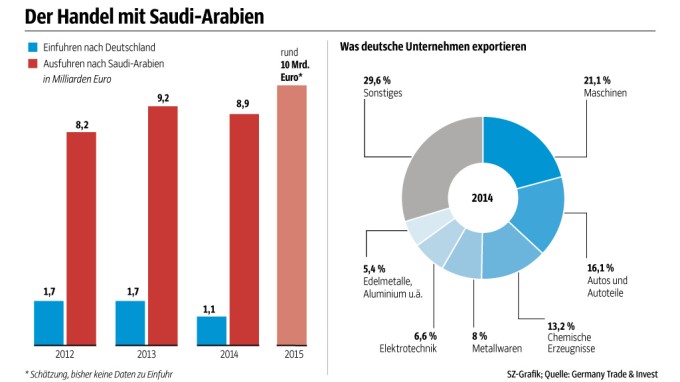

Deutschland exportiert Waffen in den Nahen Osten und versucht in den dortigen Konflikten zugleich zu vermitteln. Ist das nicht ein Widerspruch?

Deutschland exportiert Waffen in den Nahen Osten und versucht in den dortigen Konflikten zugleich zu vermitteln. Ist das nicht ein Widerspruch?